„Diese Zahlen zeigen, wie wichtig es ist, dass gesetzlich Versicherte das Recht auf eine unabhängige und für sie kostenfreie Prüfung vermuteter Behandlungsfehler durch den Medizinischen Dienst haben. Die Aufklärung eines Behandlungsfehlervorwurfs ist für die Betroffenen oft entscheidend, um das Erlebte zu verarbeiten. Gleichzeitig zeigen die Zahlen aber auch, dass längst nicht alle Beschwerden oder Probleme im Nachgang einer medizinischen Behandlung eine fehlerhafte Versorgung bedeuten“, erklärt Dr. Andreas Krokotsch, Leitender Arzt des Medizinischen Dienstes Nord.

Der Begriff Behandlungsfehler umfasst unterschiedliche Arten von Fehlverhalten. So kann ein Behandlungsfehler vorliegen, wenn eine Behandlung nicht den aktuellen medizinischen Standards entspricht, wenn eine gebotene medizinische Behandlung unterlassen, eine unnötige Behandlung durchgeführt oder wenn eine Diagnose trotz eindeutiger Hinweise nicht gestellt wird.

Meldepflicht für Never Events

Die mitunter gravierenden Folgen von Behandlungsfehlern zeigt etwa der Fall einer 27 Jahre alten Patientin aus Norddeutschland: Nach einem Zahnarztbesuch, bei dem eine Wurzelspitzenresektion vorgenommen wurde, erhielt die Patientin ein Schmerzmittel, das sie bei Bedarf zuhause zu sich nehmen sollte. Durch die Einnahme kam es zum einer seltenen, aber medizinisch bekannten Nebenwirkung. Aufgrund einer verzögert durchgeführten Diagnostik, konnte eine adäquate Behandlung nicht rechtzeitig begonnen werden. In der Folge mussten der jungen Frau beide Unterschenkel und Hände amputiert werden.

„Behandlungsfehler wie dieser verursachen unsagbares Leid, deshalb brauchen wir dringend Verbesserungen bei der Fehlerprävention im Gesundheitswesen“, betont Dr. Andreas Krokotsch. „Eine Meldepflicht für gut vermeidbare, aber folgenschwere Fehler, wie Patienten-, Seiten- oder Medikamentenverwechslungen – sogenannte Never Events –, könnte uns dabei helfen, ein besseres Lagebild zu erhalten. Es ist deshalb an der Zeit, dass wir im Gesundheitswesen endlich eine Anlaufstelle schaffen, bei der diese Meldungen anonymisiert und sanktionsfrei vorgenommen werden können. Das wäre ein wichtiger Schritt hin zu mehr Prävention und Patientensicherheit.“ Viele Behandlungsfehler bleiben in Deutschland unerkannt, weil sie nicht zentral erfasst werden oder weil sie von den Patientinnen und Patienten nicht als Fehler erkannt und daher auch nicht angezeigt werden.

Haben Versicherte den Verdacht auf einen Behandlungsfehler, dann sind die gesetzlichen Krankenkassen ihr erster Ansprechpartner. Sie sind nach dem Patientenrechtegesetz verpflichtet, Patientinnen und Patienten zu unterstützen. Bei der Verfolgung von Schadenersatzansprüchen arbeiten die Krankenkassen eng mit den Medizinischen Diensten zusammen und beauftragen diese mit fachärztlichen Gutachten, die für Versicherte kostenfrei sind. Kommt der Medizinische Dienst zu dem Ergebnis, dass der Verdacht auf einen Behandlungsfehler gerechtfertigt ist, kann das Gutachten den Betroffenen dabei helfen, ihre Schadenersatzansprüche durchzusetzen.

Behandlungsfehler in Hamburg und Schleswig-Holstein

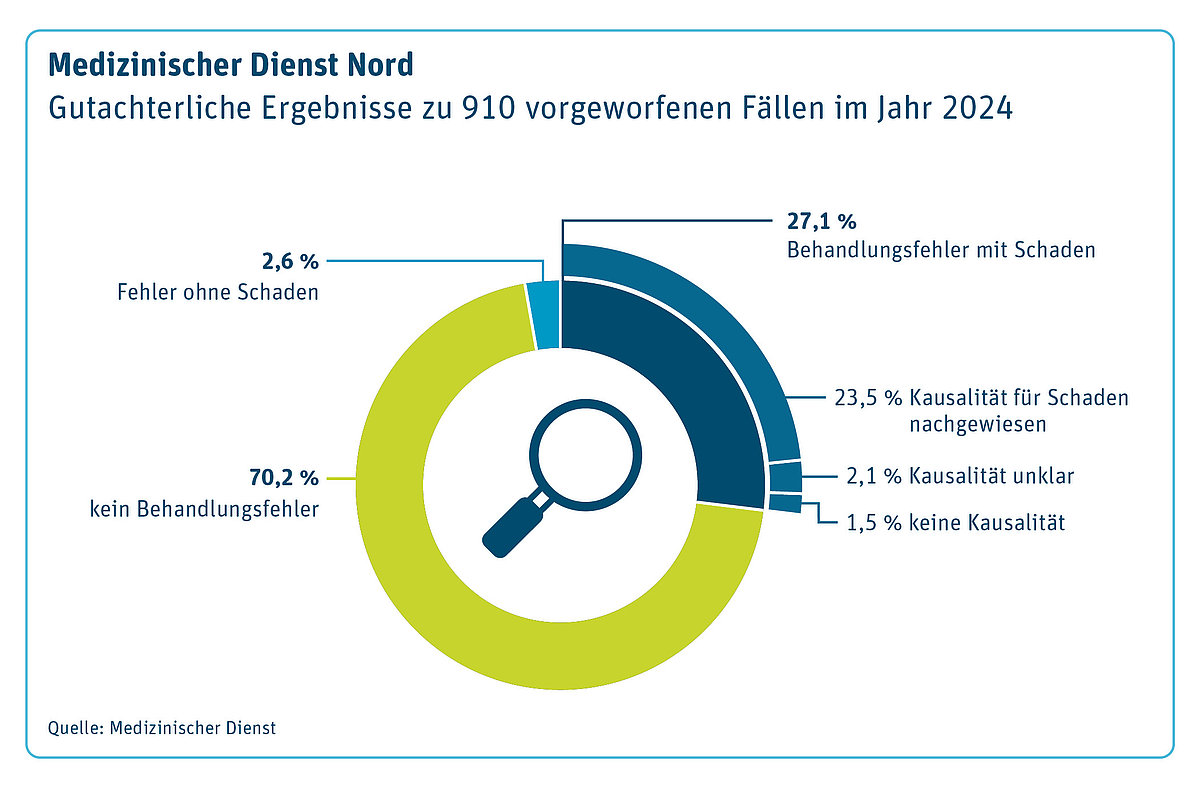

In Hamburg und Schleswig-Holstein prüfte der Medizinische Dienst Nord 2024 insgesamt 2.867 den Krankenkassen gemeldete Fälle. Nach primärer medizinischer Vorprüfung erfolgte eine Begutachtung in 910 Fällen, die insgesamt 247 Behandlungsfehler ergaben, bei denen ein gesundheitlicher Schaden nachgewiesen werden konnte (27,1 Prozent). In 23,5 Prozent der Fälle wurde der gesundheitliche Schaden durch den Behandlungsfehler verursacht. In 2,1 Prozent der Fälle ist die Kausalität unklar, in 1,5 Prozent der Gutachten konnte keine Kausalität festgestellt werden. In 2,6 Prozent der Fälle lag zwar ein Behandlungsfehler vor, dieser zog jedoch keinen Schaden nach sich.

Die Pflegefehler lagen 2024 mit 34,7 Prozent (2023: 25,5 Prozent, 2022: 36,3 Prozent) vor der Gruppe der Behandlungsfehler aus dem Bereich Orthopädie und Unfallchirurgie. Diese liegen in der aktuellen Statistik mit 15,5 Prozent aller Fälle auf Platz 2 (2023: 19 Prozent, 2022: 17 Prozent), gefolgt von der Zahnmedizin mit 10,7 Prozent (2023: 9,3 Prozent, 2022: 8,5 Prozent) und der Frauenheilkunde mit 4,8 Prozent (2023: 5,9 Prozent, 2022: 6,3 Prozent) auf Platz 3 und 4.

Wie Behandlungsfehler geprüft werden

Für die Feststellung eines Behandlungsfehlers prüfen die Gutachterinnen und Gutachter des Medizinischen Dienstes in jedem Einzelfall, ob die Behandlung nach “anerkanntem medizinischen Standard“ ausgeführt worden ist. Nur wenn die Behandlung nicht gemäß dem Standard erfolgte, haben die Versicherten eine Chance, dass Schadensersatzforderungen anerkannt werden. Die fachlich unabhängig erstellten Gutachten des Medizinischen Dienstes stehen der Krankenkasse und den Versicherten zur Verfügung. Die Erfahrung zeigt, dass sich in der überwiegenden Zahl aller positiv votierten Fälle die Behandler und deren Haftpflichtversicherer anschließend mit den Versicherten und den Krankenkassen außergerichtlich einigen und einen Vergleich anstreben. Die Grundlage dafür ist das Gutachten des Medizinischen Dienstes.

Damit dieses aussagekräftig ist, müssen Patientinnen und Patienten den Gutachterinnen und Gutachtern des Medizinischen Dienstes verschiedene Unterlagen vorlegen. Dazu gehört auch ein Gedächtnisprotokoll, also eine Art Tagebuch, über den Behandlungsverlauf: Patientinnen und Patienten sollten beschreiben, was, wann, wo passiert ist und von welchen Maßnahmen sie glauben, dass sie die Ursache für einen vermuteten (behandlungsfehlerbedingten) Gesundheitsschaden sein könnten. Außerdem sind – soweit schon vorhanden – Kopien von ärztlichen, zahnärztlichen oder pflegefachlichen Unterlagen hilfreich, die den Behandlungsverlauf wiedergeben. Hierzu zählen etwa Arztbriefe und Entlassungsberichte, die in der Regel der Hausarzt erhalten hat. Reichen die vorgelegten medizinischen Informationen nicht aus, werden in einer ersten sichtenden Stellungnahme Hinweise zu den für die medizinische Beurteilung noch notwendigen Unterlagen gegeben.

Der Medizinische Dienst Nord

Der Medizinische Dienst Nord ist der unabhängige Prüfdienst für Gesundheit und Pflege in Norddeutschland. Rund 700 Mitarbeitende engagieren sich an den Beratungs- und Begutachtungszentren in Hamburg, Kiel und Lübeck sowie den Beratungsstellen in Pinneberg, Itzehoe und Flensburg für Qualität im Gesundheitswesen. Als unabhängiger und objektiver Gutachter übernimmt der Medizinische Dienst Verantwortung bei der Ermittlung von Pflegegraden, der Bewertung von Krankenhausstrukturen oder bei Prüfungen in der ambulanten Versorgung. Das Ziel: Eine gute und gerechte Gesundheitsversorgung für alle Versicherten in Hamburg und Schleswig-Holstein.